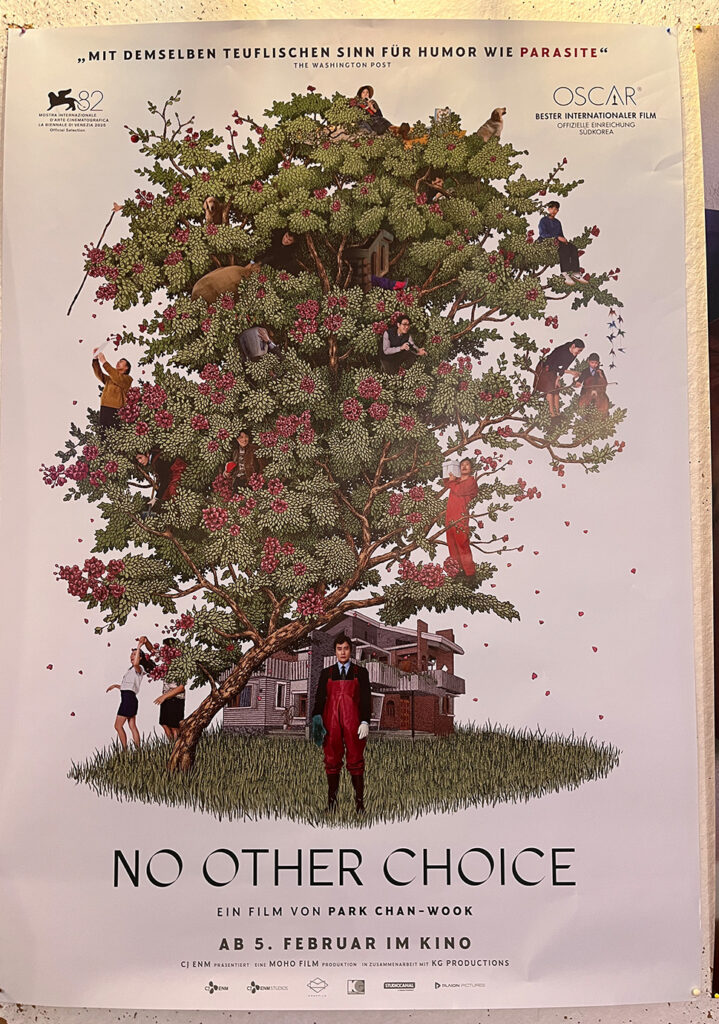

Mörder werden

In No Other Choice von Park Chan-wook versucht ein Familienvater seine Chancen auf einen neuen Job zu erhöhen, in dem er mögliche – besser qualifizierte – Bewerber aus dem Weg räumt.

Das klingt nach einer grellen, bösen Satire, scheitert aber an mangelndem Tempo und dem Fehlen von Figuren, mit denen man mitfühlen, mitleiden kann und möchte.

Papier

Die Ausgangslage: eine gutsituierte Familie, zwei Kinder, Haus, zwei Hunde, der Vater mit einem gut bezahlten Job. Als der Betrieb umstrukturiert, übernommen, verändert wird, folgt die Kündigung.

Was zunächst nach einer Zeit des Übergangs, des Durchhaltens klingt, erweist sich als dauerhafter und radikaler als vorgesehen. Der Alltag wird so nicht lange weitergehen können, Sparmassnahmen müssen her. Kritik an der Handhabung der Wirtschaftslage scheint durch, gleich mehrere Firmen, in diesem Fall im Bereich der Papierherstellung, schliessen, rationalisieren, modernisieren und entlassen Fachkräfte.

Warum?

Bis der Vater beschliesst, dass sein Problem nicht der Mangel an Stellen, sondern das Überangebot an Fachkräften ist, vergeht eine Weile.

Zeit, in der man den Figuren trotzdem nicht näher kommt, auch weil die Familie die Budget-Kürzungen fast stoisch hinnimmt.

Einzig die kleine Tochter, verschlossen, schnell von Geräuschen oder Änderungen überfordert, generiert Empathie. Sie ist auch die einzige Figur im Film, die wirklich keine andere Wahl hat.

Slapstick

Die ersten Versuche sich den Konkurrenten zu nähern, um sie zu töten, scheitern kläglich, slapstickhaft.

Aber guter Slapstick braucht Tempo, da reicht es nicht, sich dusselig anzustellen, die Pistole verkehrt zu halten, oder Böschungen herunterzukugeln und dann frustriert erstmal wieder nach Hause zu schleichen.

Es gibt keine Steigerung und es entsteht keine Spannung.

Auch erschliesst sich keine wirkliche Notwendigkeit, die drastische Massnahme wirklich umzusetzen. So mäandert sich der Film durch lange 139 Minuten, in denen statt Tempo (er)klärende Dialoge stehen, und weder Gesellschaftssatire noch satirische Groteske entstehen, selbst wenn am Ende doch Konkurrenten, recht abstrus, zu Tode gekommen sind.

Am Schluss nochmal Kritik an der „schönen neuen Welt der industriellen Einsparung“:

Maschinen statt Menschen in der Fabrikhalle, das Papier braucht den Menschen nicht mehr, ob der Mensch das Papier noch braucht, ist nicht die Frage.

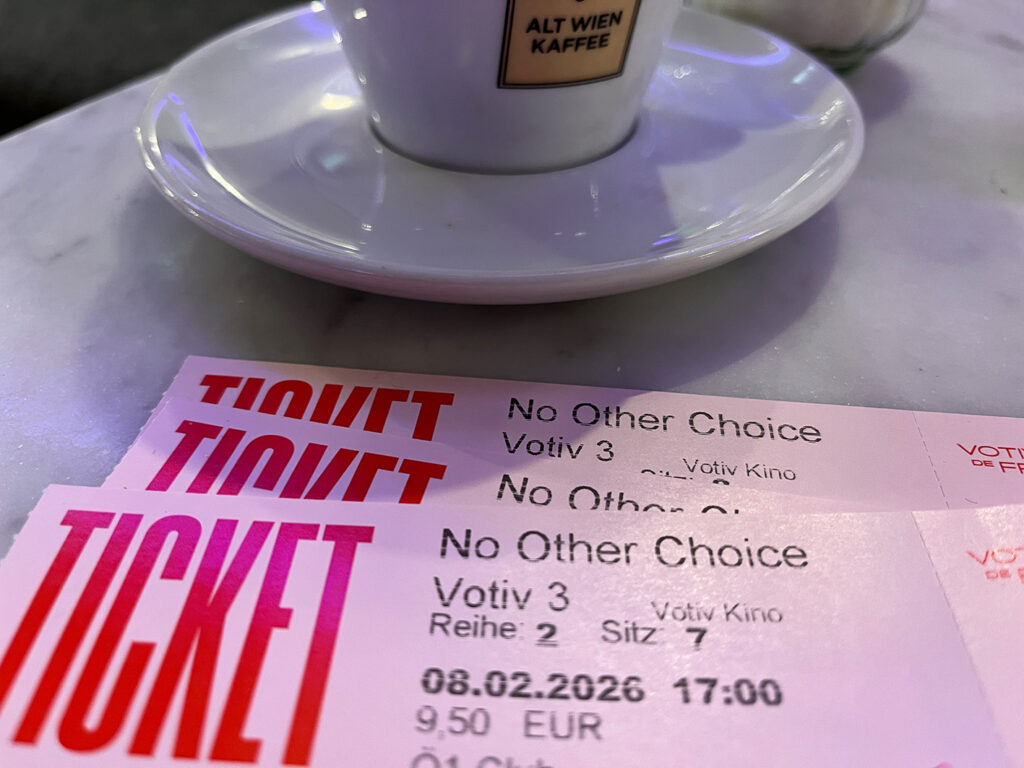

Der Film läuft im koreanischen Original im Votiv Kino.

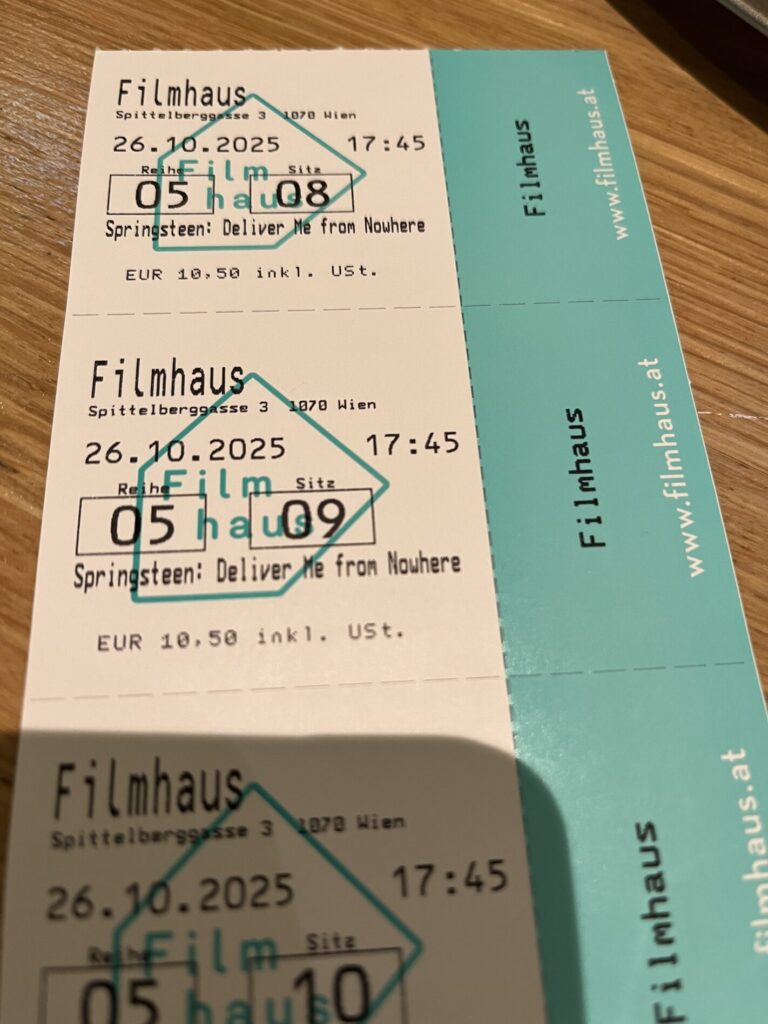

Der Film mischt und montiert parallel Szenen aus der Kindheit – in schwarzweiss – mit Szenen aus dem Film-Jetzt. Die Übergänge ergeben einige der stärksten Szenen im Film: Gleich zu Anfang, wenn der völlig verschreckte kleine Bruce, nahtlos in einen kraftvollen, „Born to run“ singenden Springsteen auf der Bühne wechselt.

Der Film mischt und montiert parallel Szenen aus der Kindheit – in schwarzweiss – mit Szenen aus dem Film-Jetzt. Die Übergänge ergeben einige der stärksten Szenen im Film: Gleich zu Anfang, wenn der völlig verschreckte kleine Bruce, nahtlos in einen kraftvollen, „Born to run“ singenden Springsteen auf der Bühne wechselt.